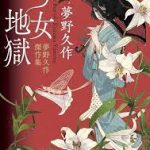

如果你曾好奇哥特式恐怖文学在日本文化心理中会演变成什么样子,那么梦野久作的《少女地狱》就是答案。这部1936年的作品不仅是日本文学的一颗瑰宝,更是一场关于人性、社会和时代焦虑的奇异探索,让人又惊又喜。

带着幽默、恐惧和哲学沉思,《少女地狱》为东西方文化差异提供了一个引人入胜的视角,同时让人得以深刻感受日本战前社会的复杂性。

历史背景:交织的时代与文化

首先,让我们回顾1930年代的日本:一个快速迈向现代化的国家,同时深受传统文化的束缚。西方的精神分析学、存在主义和哥特式文学已经开始与日本丰富的民俗和社会规则交融。而梦野久作则充分利用了这一文化大熔炉,创作了这本充满超现实与哲学思辨的作品。

《少女地狱》不仅仅是一个故事的合集,更是那个时代焦虑的反映。随着日本工业化的迅速推进,传统社会结构逐渐失衡,新一代人不得不在身份与变革之间挣扎。梦野久作敏锐地捕捉到了这种矛盾,并通过黑色幽默和深刻的社会批判将其表现得淋漓尽致。

结构:三重炼狱

《少女地狱》由三个独立但彼此呼应的故事组成,分别探讨了执念、社会期望和道德的复杂性。以下是简要概述:

1.《黑口的圣女》

这个故事表面上看起来很简单——如果你觉得畸形、美貌崇拜和存在性绝望算简单的话。一名因面部畸形而被社会排斥的女孩,试图在一个过度重视外表的社会中找到自己的价值。这一故事尖锐地讽刺了外貌决定价值的现象,主题虽然带有普遍性,但在等级观念深刻的日本社会背景下尤为刺痛。

从西方的视角来看,这个故事可能让人联想到《弗兰肯斯坦》这样的哥特经典,但日本独有的文化韵味体现在其悲剧性的基调上——没有救赎或英雄主义,只有赤裸裸的现实。

2.《镜地狱》

想象一下,《黑镜》穿越到1930年代的日本,变得更加不安和诡异。这个故事讲述了一名对镜子痴迷的男子如何被自己的执念吞噬,最终崩溃。这是一种对虚荣、自我认知和孤独的寓言式解读。

这个故事令人不寒而栗,但也具有某种现代感,预示了人类容易陷入的自我迷恋——无论是通过镜子,还是如今的社交媒体。梦野久作似乎提前看到了我们这个“滤镜至上”的未来。

3.《少女地狱》

最后是这本书的核心故事,深入挖掘了社会和性别禁忌。故事中的女孩们被父权社会的期望和剥削困在一个象征性的“地狱”中。故事以超现实的方式呈现,充满了痛苦的隐喻。

对于西方读者来说,这个故事可能让人想到探索女性自主权的哥特式文学(如《简·爱》的黑暗版),但它的东方式角度却与众不同:焦点不仅是个体的反抗,更是社会角色的集体痛苦——反映了日本深刻的集体主义文化。

东西文化的交汇:文化差异在炼狱中的碰撞

《少女地狱》最引人注目的是它如何游走于东西方文化之间。梦野久作借鉴了西方哥特文学和精神分析学,但叙事却深深扎根于日本美学与哲学中。

- 西方的个体主义 vs. 东方的集体主义: 西方的恐怖文学往往将个体置于世界的对立面,而梦野久作的故事则探索社会如何塑造——甚至扭曲个体。故事中的“地狱”不仅是个人的内心地狱,更是社会弊病的体现。

- 现实主义 vs. 超现实主义: 西方恐怖文学通常有一个具体的反派(吸血鬼、幽灵、疯狂科学家),而梦野久作的“反派”却是抽象的——执念、社会期望以及内心的恐惧。这种恐怖更贴近现实,因为要逃离自己的内心比逃离一座闹鬼的房子难得多。

- 禁忌与含蓄: 东方文学往往以诗意的含蓄处理禁忌话题,而西方更倾向于直接表达。然而,梦野久作的作品将两者结合——故事既直白又寓意深刻,既令人震撼又发人深省。

个人感受:在文学炼狱中迷失又重生

读《少女地狱》是一场精神的过山车,仿佛由达利和伊藤润二共同设计。一方面,我被梦野久作的黑色幽默逗乐,另一方面却不由得陷入对存在意义的深刻思考。他的文笔密集而深邃,思想令人不安却又引人入胜。

最让我震撼的是书中的主题是如何超越时代的。对美的执念、对自我迷失的恐惧、以及社会期望的压迫——这些在TikTok时代与战前日本同样相关。梦野久作的天才在于,他能够让你在“地狱”中找到属于自己的影子。

推荐:你应该读《少女地狱》吗?

答案是肯定的——但有几个前提。如果你喜欢线性叙事或轻松的故事,这本书可能会让你抓狂。它深奥、令人不安,有时甚至会让人感到迷惑。但如果你愿意接受这种混乱,《少女地狱》将以它的文化深度和心理洞察回报你的耐心。

推荐读者:

- 哥特文学与心理恐怖迷

- 对东西方文化差异感兴趣的读者

- 喜欢挑战自我、欣赏复杂叙事的文学爱好者

结语:值得踏入的文学炼狱

《少女地狱》不仅是一部书,更是一种体验——一次超现实、发人深省的旅程,会让你在合上书本后仍久久难忘。梦野久作的天才在于,他能将普遍的人类恐惧和执念披上独特的日本美学外衣。无论你是恐怖小说爱好者、文学探索者,还是只是想经历一场文学炼狱的人,这本书都值得一读。